生活習慣病

生活習慣病

疾患名を押していただくと、疾患説明にジャンプします。

生活習慣病は、不健康な食生活や運動不足といった生活習慣が原因で発症する疾患です。喫煙、飲酒などが問題になることもあります。

以前は成人病と呼ばれていましたが、生活習慣を改善することで、病気になることを予防するという意味がこめられています。

最初は自覚症状の無い場合が多いですが、高血圧、脂質異常症、痛風、糖尿病などの病気に繋がるリスクがあります。健康診断で血圧やコレステロール値、尿酸値、血糖値、肝機能などの異常を指摘された場合は、早めに当院へ相談ください。

患者様一人一人の生活環境にあわせた治療や無理なく続けられる生活習慣の見直しを提案いたします。

心当たりの項目が多ければ多いほど、生活習慣病のリスクが高い状態と思われます。

血圧が高い状態が続くことによって、血管の壁に圧力が掛り、その結果、血管を傷めて次第に血管が硬くなり動脈硬化へとつながります。その状態が続けば、脳卒中(脳出血・脳梗塞)、冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)、慢性腎臓病、心不全、心房細動、認知症などの罹患および死亡リスクが高くなります。

高血圧の原因は特定されていませんが、遺伝的要因と食生活(塩分の高い食事)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、または運動不足や精神的なストレスなどの環境的要因が重なって引き起こされると考えられています。

降圧目標については、2025年8月に日本高血圧学会が発行した「高血圧管理・治療ガイドライン2025」において、以前までの年齢や合併症によって変わるものではなく、全ての成人高血圧患者さんで、次のようにシンプルで明快になりました。

・診察室血圧:130/80 mmHg未満

・家庭血圧:125/75 mmHg未満

家庭での血圧は、診察室よりもリラックスした状態で測れるため、診察室での血圧より正確に普段の血圧を反映すると考えられています。

高血圧の治療としては、血圧値や降圧剤投与の有無によらず、全ての高血圧の患者さんに生活習慣の改善を指導します。具体的には、減塩食、有酸素運動、適正体重の維持、節酒、禁煙です。

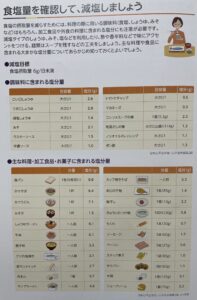

減塩目標は6 g/日未満で、具体的には、めん類の汁やスープを残すこと、みそ汁は1日1杯以内、大量に出にくいしょうゆさしを使うこと、漬物を控えること、塩味の濃い加工食品(ハム・ソーセージなど)を控えること、酢や香辛料など食塩の入っていない調味料を積極的に使うことを勧めています。

写真は、調味料、料理、加工食品、菓子に含まれる塩分量をまとめた表です。

有酸素運動には、歩行、ジョギング、水泳などがあり、毎日30分以上、1回につき少なくとも10分以上継続し、合計時間として150〜300分/週が望ましいです。適正体重とは、BMI(体重[kg]÷身長[m]2)25未満で、それを維持することを勧めています。

生活習慣の改善だけでは目標降圧レベルを達成できない場合、降圧剤を処方します。当院の降圧剤としては、①カルシウム拮抗薬(きっこうやく)、②ARB、③ACE阻害薬(そがいやく)、④ループ利尿薬(りにょうやく)、⑤カリウム保持性(ほじせい)利尿薬、⑥MR拮抗薬、⑦β遮断薬(しゃだんやく)が挙げられます。

①カルシウム拮抗薬:血管の収縮にはカルシウム(以下Ca)イオンに重要な役割があり、Caイオンが細胞内に入ると血管が収縮します。Caイオンが細胞内に入るときにCaチャネルという通り道があり、本剤は、この通り道におけるイオンの流入を阻害し、血管の収縮を阻害させ、血管を拡張し、血圧を下げます。

②ARB:ARBは、アンジオテンシン受容体拮抗薬(Angiotensin II Receptor Blocker)の略称です。体内には、アンジオテンシンIIという血圧上昇などに関わる物質があります。本剤は、アンジオテンシンIIの受容体を阻害し、アンジオテンシンIIの血管を収縮させる作用を阻害し、血圧を低下させます。

③ACE阻害薬:血管を収縮させるアンジオテンシンIIは、アンジオテンシンIからアンジオテンシン変換酵素(ACE:Angiotensin Converting Enzyme)の働きにで変換されます。本剤は、ACEを阻害し、アンジオテンシンIIの生成を抑え、血圧の上昇を抑えます。

④ループ利尿薬:腎臓の尿細管では尿(原尿)に含まれる水分などを血管内(血液中)へ戻す再吸収が行われています。本剤は、尿細管の主にヘンレループでの再吸収を抑制することで、尿量を増やし、血液量を減少させて、血圧を下げます。

⑤カリウム保持性利尿薬:副腎皮質ホルモンのひとつであるアルドステロンは、腎臓の尿細管で、尿中のナトリウムイオンや水分を血液中へ戻す働き(再吸収)を促進させます。本剤は、尿細管におけるアルドステロンの作用を抑えることによって、ナトリウムイオンと水分の再吸収を抑え、血圧を下げます。

⑥MR拮抗薬:MRとは、Mineralocorticoid Receptorの略称です。本剤は、アルドステロンが作用する鉱質コルチコイド受容体に拮抗的に作用することによって、尿細管などにおけるアルドステロンの働きを阻害し、血圧を下げます。

⑦β遮断薬:心臓においては主に交感神経のβ1受容体が心臓の機能に関与しています。本剤は、β1受容体を遮断し、心機能の過度な亢進を抑え、心臓の仕事量を抑えることによって、血圧を下げます。

写真は、当院の降圧剤一覧です。左上がカルシウム拮抗薬(アムロジピン、ニフェジピンCR)、右上がARB(アジルサルタン、オルメサルタン)とACE阻害薬(エナラプリル)、左下がループ利尿薬(フロセミド)・カリウム保持性利尿薬(スピロノラクトン)・MR拮抗薬(ミネブロ)、右下がβ遮断薬(ビソプロロール、アテノロール)です。この他にも在庫がありますが、当院で使用頻度の高い降圧剤が載っています。

下記は、各種降圧剤の主な副作用と注意点です。

①アムロジピン、ニフェジピンCR

・めまい、ふらつきなどが出現する場合がある。

・浮腫、ほてりなどが出現する場合がある。

・グレープフルーツに含まれる成分が本剤の代謝を阻害し、降圧作用などが増強する場合がある。

②アジルサルタン、オルメサルタン、エナラプリル

・めまい、ふらつきなどが出現する場合がある。

・エナラプリルでは、空咳が出現する場合がある。

③フロセミド、スピロノラクトン、ミネブロ

・フロセミドでは、低カリウム血症などの電解質異常が出現する場合がある。

・スピロノラクトンとミネブロでは、高カリウム血症などの電解質異常が出現する場合がある。

・スピロノラクトンに比べて、ミネブロは、女性化乳房や月経不順などの副作用が少ない。

④ビソプロロール、アテノロール

・呼吸困難、喘鳴などが出現する場合がある。

・脈がゆっくりになる場合がある。

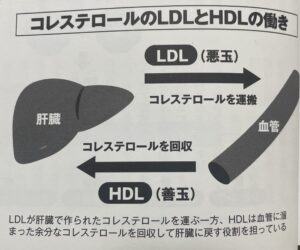

血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が多い為に引き起こされる疾患です。コレステロールには善玉コレステロール(HDL-C)と悪玉コレステロール(LDL-C)があります。

写真は、LDL-CとHDL-Cの働きを図に示したものです。善玉コレステロールは、細胞内や血管内の余分な脂質を肝臓に戻す働きがある為、悪玉コレステロールを減らすことに役立っています。

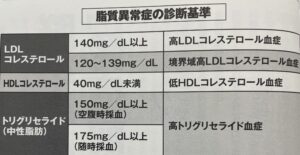

脂質異常症と診断されるのは、高LDL-C血症、高TG(中性脂肪)血症、低HDL-C血症の場合です。

写真は、脂質異常症の診断基準を示したものです。

これらの脂質異常症は、心筋梗塞や脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などの動脈硬化性疾患の原因になります。動脈硬化性疾患は、総死亡の約22%を占め、発症すると日常生活の質が低下する重篤な病気です。

脂質異常症の主な原因は、食生活(カロリー過多)や嗜好(喫煙・飲酒)過多、運動不足、遺伝などが考えられます。

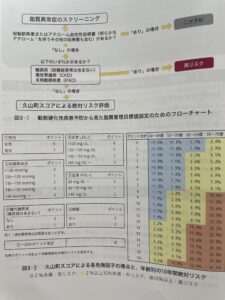

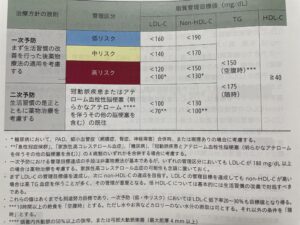

性別、年齢区分、危険因子など、個々の患者さんの背景は大きく違います。日本動脈硬化学会が編集した「脂質異常症診療ガイド2023」では、脂質管理目標について、写真のような設定法を示しています。

脂質異常症の治療としては、禁煙、食事療法、運動習慣といった生活習慣の改善をまず行います。食事療法としては、高LDL-C血症、高TG血症、低HDL-C血症の場合それぞれで次のように実施します。

①高LDL-C血症

・脂肪含有量の多い肉の脂身や動物性の脂(牛脂、ラード、バター)、加工肉製品、乳類、臓物類、卵類を減らす。

・未精製穀類、海藻、きのこ、緑黄色野菜を含めた野菜および大豆・大豆製品の摂取を増やす。

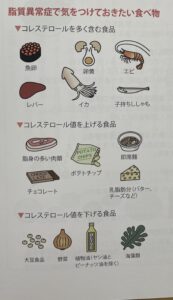

写真は、コレステロールを多く含む食品、コレステロール値を下げる食品の代表例です。

②高TG血症

・炭水化物を多く含む菓子類、糖含有飲料、穀類、糖質含有量の多い果物の摂取を減らす。

・アルコールの摂取量をできるだけ減らす。

③低HDL-C血症

・炭水化物を多く含む菓子類、糖含有飲料、穀類、糖質含有量の多い果物の摂取を減らす。

・トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングなどの加工油脂や、牛・羊肉・乳製品に多く含まれる)の摂取を控える。

脂質異常症の運動療法は、有酸素運動を中心に実施します。有酸素運動には、歩行、ジョギング、水泳などがあり、1日合計30分以上(短時間の運動を数回に分けて行ってもよい)を週3回以上(可能であれば毎日)、または週に150分以上を目標にします。

食事・運動療法など生活習慣を改善しても、血清脂質値が管理目標値に達しない場合、お薬を処方します。当院での治療薬としては、①スタチン系製剤、②小腸コレステロールトランスポーター阻害薬、③選択的PPARαモジュレーターなどが挙げられます。※PPARα:Peroxisome Proliferator -Activated Receptor-α

①スタチン系製剤:体内では主に肝臓においてコレステロール合成が行われており、コレステロールが合成される過程で必要なHMG-CoA還元酵素という物質があります。本剤は、このHMG-CoA還元酵素を阻害し、コレステロール合成を抑えることで、主にLDLコレステロールを減らす作用があります。

②小腸コレステロールトランスポーター阻害薬:食事及び胆汁由来のコレステロールは主に小腸で吸収されます。小腸でコレステロールが吸収されるとき、小腸コレステロールトランスポーターが運び屋的な役割をします。本剤は、この小腸コレステロールトランスポーターを阻害し、食事及び胆汁由来のコレステロールが血液中へ移行するのを抑え、LDLコレステロールを低下させます。

③選択的PPARαモジュレーター:PPARαとは、Peroxisome Proliferator -Activated Receptor-αの略称です。ペルオキシソーム増殖剤活性化レセプターとは、肝臓などで発現している核内受容体(蛋白質)で、ペルオキシソームが活性化されると、中性脂肪を加水分解します。本剤は、このペルオキシソームを活性化し、中性脂肪を低下させます。

写真は、当院の脂質異常症治療薬の一覧です。左2剤はスタチン系製剤(ロスバスタチン)、右から2番目は小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)、一番右は選択的PPARαモジュレーター(パルモディアXR)です。

以前は1日2回飲む薬が含まれていましたが、現在ではどの薬も1日1回飲む薬となっております。この他にも在庫がありますが、当院で使用頻度の高い脂質異常症の治療薬が載っています。

下記は、各種薬剤の主な副作用と注意点です。

①ロスバスタチン

・手足・肩・腰などの筋肉が痛む、手足がしびれたり力が入らない、全身がだるい、尿の色が赤褐色になる、などの横紋筋融解症が出現する場合がある。

・倦怠感、食欲不振、発熱、黄疸などの肝機能障害が出現する場合がある。

②エゼチミブ:便秘、下痢、腹痛、腹部膨満感、吐き気などの消化器症状が出現する場合がある。

③パルモディアXR:胆石症、糖尿病(各1.4%)、CK(CPK)上昇(0.8%)などがある。

血液中の尿酸値が高くなった状態を「高尿酸血症」、その状態を放置して尿酸がたまり続け、足の親指の付け根や足首、膝などに痛みが起きる状態を「痛風」と言います。

尿酸は食品や体の細胞内にあるプリン体という物質が肝臓で代謝されてできる老廃物で、食べ過ぎやお酒の飲み過ぎが原因で増えてしまいます。

尿酸値を下げる治療を始める前に痛風発作が起こってしまったら,痛みや腫れを取り除く消炎鎮痛薬の湿布または飲み薬を使います。尿酸降下薬は痛風発作が治まった段階で始めます。

高尿酸血症と痛風の根本治療は、尿酸値6.0 mg/dL以下を目指した尿酸値の継続的なコントロールです。尿酸値6.0 mg/dL以下を保つと、体に沈着している尿酸の結晶が溶け出し、痛風発作や合併症のリスクが減るからです。高尿酸血症と痛風の治療として、次のような生活改善のポイントがあります。

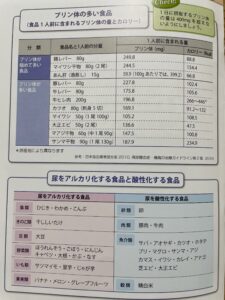

①食事では、プリン体の摂りすぎに注意し、野菜、海藻、牛乳などのアルカリ性食品を積極的に摂る。

写真は、プリン体の多い食品、尿をアルカリ化および酸性化する食品をまとめた表です。

②アルコールを減らす:尿酸値を上げない一日の飲酒量の目安は、次のとおりです。

・ビール 500 mL ・焼酎25度 90 mL

・ウィスキーまたはブランデー40度 60 mL

・日本酒 180 mL ・ワイン 180 mL

③水分を十分に摂る:水やお茶で1日2L以上を目安に、積極的に水分を摂る。

④適度な有酸素運動をする:標準体重を目標に、歩行などの軽い有酸素運動を週3回程度継続する。

生活改善を実施しても高尿酸血症が改善しない、または次のような状態の患者さんには尿酸降下薬を飲むことが勧められます。

・痛風発作を起こしたことがある、または痛風結節(尿酸が皮下組織や関節に沈着したコブのようなもの)がある

・尿酸値8.0 mg/dL以上で合併症(腎障害、尿路結石、高血圧、狭心症、心筋梗塞、糖尿病など)がある

・尿酸値9.0 mg/dL以上

尿酸降下薬は作用の違いで尿酸排泄促進薬と尿酸生成抑制薬に分かれます。前者は腎臓に作用し尿酸が尿中へ排泄される働きを促進します。後者は主に肝臓でプリン体が尿酸に分解されるのを抑えます。

写真は、当院の尿酸降下薬です。1番左は尿酸排泄促進薬(ベンズブロマロン)、左から2番目は尿酸生成抑制薬(アロプリノール)、右の2剤はアロプリノールとは違う構造の尿酸生成抑制薬(フェブキソスタット)です。アロプリノールがプリン骨格を持つ薬であるのに対し、フェブキソスタットはプリン骨格を持たない非プリン型選択的阻害薬です。フェブキソスタットは、アロプリノールよりも尿酸値をより強く下げる効果があります。

下記は、尿酸降下薬の主な副作用と注意点です。

・胃部不快感、吐き気などの消化器症状が出現することがある。

・倦怠感、食欲不振、発熱、黄疸などの肝機能障害を疑う症状が出現することがある。

肝臓内に脂肪が蓄積した状態を脂肪肝と呼びます。多量飲酒者では脂肪肝が起きることが知られていましたが、飲酒歴のない人、またはほとんど飲酒しない人(男性 30g/日、女性 20g/日未満)にも同様の脂肪肝が起きることが分かり、これを非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease : NAFLD)と呼びます。NAFLDは肝臓内に脂肪沈着するのみの単純性脂肪肝と、線維化が進行し、肝硬変や肝がんとなる危険性のある非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis : NASH)に大別されます。

NAFLDの患者さんは国内では人口の約3割とされており、NASHはそのうちの約2割とされています。また、非肥満者(BMI25未満)にもNAFLDが合併することがあり、有病率は非肥満者全体の7~20%と報告されています。NAFLDは食生活の欧米化に伴い増加傾向にあり、今後も増加していくと予想されています。

NAFLDの原因には、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のほかに、睡眠時無呼吸症候群、甲状腺機能低下症などがあります。しかし、単純性脂肪肝からNASHへ進展する直接の原因に関しては、インスリン抵抗性、酸化ストレス、遺伝的素因など様々な影響が報告されていますがまだ定まったものはありません。

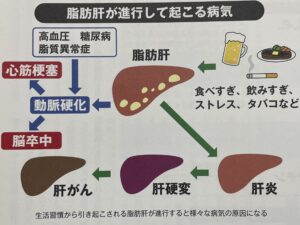

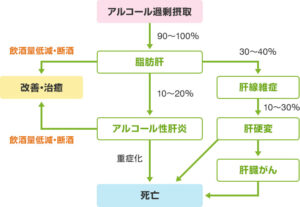

写真のように、脂肪肝は、肝炎、肝硬変、肝臓がんへと進行するリスクがあるため、注意が必要です。

症状としては、単純性脂肪肝、NASHの段階に特徴的な症状はなく、無症状で経過することがほとんどです。肝線維化、肝硬変への進展に伴い、他の原因同様、全身倦怠感、掻痒感、黄疸などの症状がみられるようになります。

NAFLDの治療として大事なことは、単純性脂肪肝の患者さんはNASHに移行させないこと、NASHの患者さんは線維化の進行を抑え肝硬変・肝がんへと移行させないこととなりますが、現時点で確立された治療法はなく、第一に食事・運動療法です。減量は非常に有効です。過去の報告では5%の体重減少で日常生活の質が改善し、7%以上の減量で肝脂肪化や炎症細胞浸潤、風船用腫大を軽減することが分かっています。NAFLDに対する有酸素運動の効果は広く知られていますが、近年レジスタンス運動も有用と報告されました。糖尿病や脂質異常症、高血圧などを合併している場合は、それらの治療に伴って改善します。また、その他の薬物療法として、糖尿病治療薬であるピオグリタゾン・SGLT2阻害薬・GLP-1アナログ薬がNASHの改善に有効であると報告されています。

多量のアルコールを長期間飲み続けると、アルコールが分解される過程で作られる中性脂肪が増加し、肝臓に蓄積されていきます。さらに飲酒を続けると、肝臓の細胞に炎症が起こったり、細胞が破壊されて、その隙間に線維状の組織が増殖(線維化)したりすることで、肝臓の働きが衰えてくるようになります(アルコール性肝障害)。

写真は、アルコール性肝障害の一般的な経過です。

多量の飲酒により「脂肪肝」を発症し、そのまま飲酒を続けると「アルコール性肝炎」、「肝線維症」へと進行し、最終的には「肝硬変」や「肝臓がん」になり、生命をおびやかす危険性があることが知られています。

肝臓は「沈黙の臓器」といわれるように、肝臓の機能が弱っていても、初期の段階では自覚症状がなく、健診などで異常が指摘されることがほとんどです。アルコール性肝障害の早期では、飲酒をやめれば改善する可能性があります。一方、自覚症状があらわれ、病気が進行すると回復が難しい場合が多いため、お酒を飲む方は定期的に検査を行い、異常が認められた場合は、早期から飲酒量を減らしたり、お酒をやめたりすることが重要です。

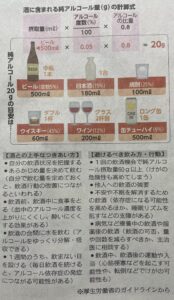

厚生労働省が推進する国民健康づくり運動「健康日本21(第二次)」によると、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している方とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の方とされています。節度ある適切な飲酒量は、1日当たりの純アルコール摂取量が20g程度とされています。

写真は、2025年11月7日の朝日新聞17面に掲載された、純アルコール20 gの目安、酒との上手な付き合い方、避けるべき飲み方をまとめた図です。

慢性閉塞性肺疾患(COPD:chronic obstructive pulmonary disease)は、タバコの煙を主とする有害物質を長年吸い込むことなどが原因となり、肺の空気の通りが悪くなり、息切れ、せき、たんなどの症状を起こす病気です。症状が徐々に悪化するだけでなく、感染などを契機に増悪(急な悪化)を起こして緊急の治療や入院が必要となることがあります。適切な治療により症状を改善し、増悪(急な悪化)を予防することが重要です。

日本では、40歳以上の約12人に1人、推定で530万人以上がCOPDの患者であると考えられていますが、政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)令和5年患者調査によると、実際に医療機関に受診している人は約38.2万人です。ゆっくりと進行するため、自分では気づきにくく、多くの方が診断や治療を受けていないのが現状です。

主にタバコの煙などを長年吸い込むことで発症し、肺気腫(肺が壊れる)や慢性気管支炎(気管支の炎症が続く)で肺の空気の通りが悪くなり、息切れ、せき、たんなどの症状がみられます。最大の原因は喫煙であり、喫煙者のおよそ15~20%が発症するとされており、その他にも大気汚染や呼吸器感染症、職業上の曝露などが影響することもあります。

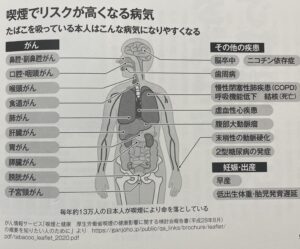

写真は、喫煙でリスクが高くなる病気をまとめたもので、COPDもその1つとして挙げられています。

症状としては、歩行時や坂道・階段での息切れ、長引くせきやたんがみられます。また、風邪をひくと長引いたり、繰り返したりします。

治療の目的は、息切れやせきなどの症状を和らげ、病気の進行や増悪(急な悪化)を防ぐことにあります。喫煙を続けると呼吸機能の悪化が加速してしまうため、禁煙が治療の基本となります。治療薬としては気管支拡張薬(抗コリン薬、β2刺激薬)の吸入薬が中心となり、必要に応じて吸入ステロイドが併用されます。飲み薬としては、たんを出しやすくする薬およびテオフィリン薬や、感染症が原因で症状が悪化した場合に抗菌薬が使われます。

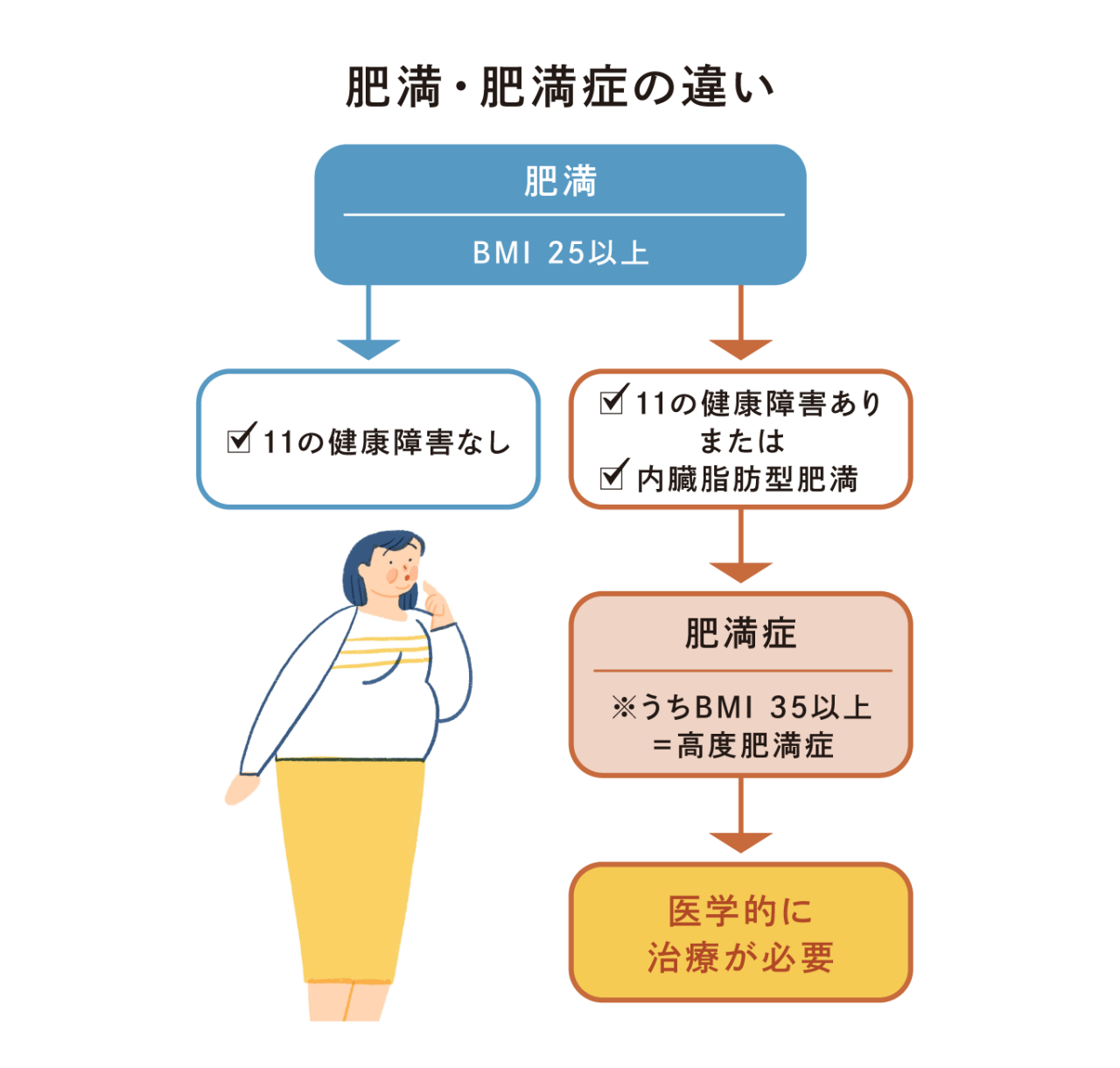

肥満とは、身長に比較して体重が重い「太っている」状態のこと。以下のBMIが25以上の場合に「肥満」と判定されます。さらに、BMIが35以上になると「高度肥満」と判定されます。![BMI(ボディマス指数)とは、肥満度を表す指標として国際的に用いられている体格指数です。[体重(kg)]÷[身長(m)] ÷[身長(m)]の計算式で求めることができます。BMIの指数を肥満度判定基準(日本肥満学会)に照らすと、BMIが18.5未満は低体重(やせ)、18.5~25未満は普通体重、25~30未満は肥満(1度)、30~35未満(2度)、35~40未満は肥満(3度)、40以上は肥満(4度)で、BMI35以上は高度肥満です。](https://www.taisho-kenko.com/content/kenko-navi/jp/ja/special2/visceral-fat/4/_jcr_content/root/container_special_feature/header/container_copy_copy/container_copy/image_copy_copy.coreimg.png/1709539308716/4-2.png) 肥満(BMIが25以上)で、なおかつ以下の肥満による「11の健康障害(合併症)」が1つ以上あるか、健康障害を起こしやすい「内臓脂肪型肥満」である場合は「肥満症」と診断されます。減量による医学的治療が必要な状態です。BMIが35以上の場合、「高度肥満症」となります。

肥満(BMIが25以上)で、なおかつ以下の肥満による「11の健康障害(合併症)」が1つ以上あるか、健康障害を起こしやすい「内臓脂肪型肥満」である場合は「肥満症」と診断されます。減量による医学的治療が必要な状態です。BMIが35以上の場合、「高度肥満症」となります。

●11の健康障害(合併症)

1. 2型糖尿病

2. 脂質異常症

3. 高血圧

4. 高尿酸血症・痛風

5. 狭心症・心筋梗塞

6. 脳梗塞

7. 非アルコール性脂肪性肝疾患

8. 月経異常・女性不妊

9. 睡眠時無呼吸症候群

10. 膝・股関節・背骨・手指関節の障害

11. 肥満関連腎臓病

肥満は、自己管理でダイエットするもの……というイメージがあるかもしれません。しかし、もしも上記のような肥満に伴う健康障害(合併症)があったり、そのリスクが高い内臓脂肪型肥満だったりする場合は、肥満ではなく「肥満症」なのだと認識しましょう。1人で悩まずに、医師など専門家の手を借りて減量治療をすることが必要な状態です。 今は肥満症ではない方も、肥満をそのまま放置していると肥満症に移行する可能性が高くなります。肥満症にならないためにも、早めに生活習慣改善を始めましょう。

今は肥満症ではない方も、肥満をそのまま放置していると肥満症に移行する可能性が高くなります。肥満症にならないためにも、早めに生活習慣改善を始めましょう。

治療の基本は、食事療法と運動療法が基本になりますが、生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られないこともあります。

食事療法と運動療法をしっかり頑張っているのに減量できない方は、糖尿病専門医および総合内科専門医の院長が診察する当院内科にてご相談下さい。