睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome; SAS)とは、睡眠中に呼吸が一時的に止まる、または浅くなる病気です。Sleep Apnea Syndromeの頭文字をとって、「SAS(サス)」とも言われます。

医学的には、10秒以上の気流停止(気道の空気の流れが止まった状態)を無呼吸とし、無呼吸が一晩(7時間の睡眠中)に30回以上、もしくは1時間あたり5回以上あれば、SASと診断されます。

寝ている間の症状になかなか気付くことができないため、SASの検査や治療を受けていない多くの潜在患者さんがいると推計されています。

いびきや無呼吸など自覚症状には個人差があるので、可能であれば寝ている間については、ぜひご家族やパートナーにきいてみてください。

下記の症状に該当する方は、自宅でSASの検査ができる当院でご相談されることをお勧めします。

本来、睡眠は日中活動した脳と身体を十分に休息させるためのものです。その最中に呼吸停止が繰り返されることで、身体の中の酸素が減っていきます。すると、その酸素不足を補おうと、身体は心拍数を上げます。寝ている本人は気付かなくても、寝ている間に脳や身体には大きな負担がかかっています。

脳も身体も断続的に覚醒した状態になるので、これでは休息どころではありません。その結果、強い眠気や倦怠感、集中力低下などが引き起こされ、日中の様々な活動に影響が生じてきます。

血液中の酸素が欠乏することによって心臓、脳、血管に負担がかかり、脳卒中、狭心症、心筋梗塞などの重篤な合併症を来たす危険が高まります。そのほか糖尿病、高血圧症などさまざまな持病への悪影響も報告されています。

SASは、太った男性がかかる病気というイメージがあるかもしれませんが、太っていなくても、痩せていても、女性でもかかる病気です。それは、顔や首まわりの形態的特徴がその発症と強く関連するためです。

SASになりやすい形態的特徴をご紹介しましょう。

男性の場合、30~60代のちょうど働き盛りにあたる年代は要注意です。多くの方が生活習慣病を発症したり、体型が変化したりする年代でもあります。年齢と共に喉や首まわりの筋力が衰えることもリスクを高める一因です。

20歳の頃のご自分を思い浮かべて下さい。その頃と比べて10kg以上太ったというような場合は、首・喉まわりの脂肪が増えて気道を狭くしやすくしている可能性があります。思い当たる方は要注意です。

女性の場合、更年期以降に罹患率が高まります。SASの特徴的な症状である「いびき」も、加齢と共にその頻度が高くなります。その理由の1つは女性ホルモンの働きにあると考えられています。女性ホルモンの1つであるプロゲステロンには、上気道開大筋の筋活動を高める作用がありますが、閉経によるホルモンバランスの変化がSAS発症に関与していると考えられています。2020年のSAS診療ガイドラインによると、閉経後では閉経前と比べて発症率が約6倍になると報告されています。

SASは、空気の通り道(上気道)が狭くなることによって生じる閉塞性SASと、脳から呼吸をする指令が来なくなってしまうせいで生じる中枢性SASの2種類に分類されます。

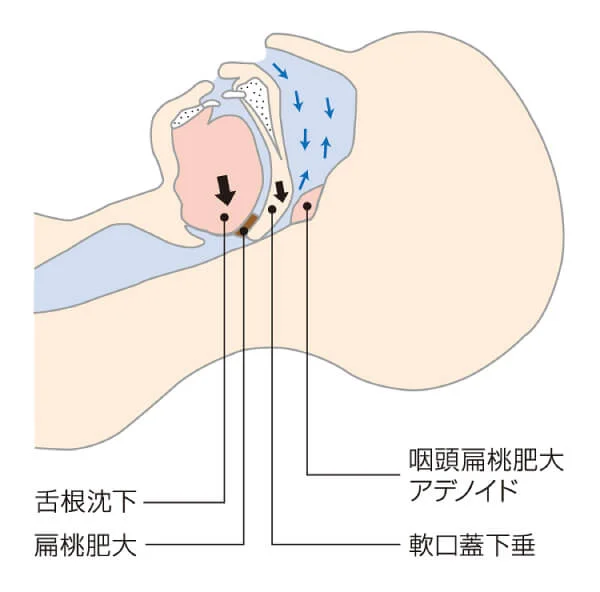

上気道に空気が通る十分なスペースがなくなり呼吸が止まってしまうタイプです。 SAS患者さんのほとんど、9割程度がこの閉塞性SASに該当すると言われています。上気道のスペースが狭くなる要因としては、首・喉まわりの脂肪沈着や扁桃肥大のほか、舌根(舌の付け根)、口蓋垂(のどちんこ)、軟口蓋(口腔上壁後方の軟らかい部分)などによる喉・上気道の狭窄が挙げられます。

これには、骨格とその中におさまる解剖学的な組織の量が関係します。元々大きい骨格であれば多少太ったとしても、つまり組織の量が増えても、上気道を狭める可能性はそう高くはありません。しかし、例えば元々小さい骨格の場合はどうなるでしょう?

上気道のスペースが圧迫されて狭くなり、元から上気道のスペースが少ない場合にはさらに閉塞しやすい状況になるわけです。

脳から呼吸指令が出ないなどによる呼吸中枢の異常です。SASの中でもこのタイプは数%程度です。肺や胸郭、呼吸筋、末梢神経には異常がないのに、呼吸指令が出ないことにより無呼吸が生じます。

閉塞性SASと違い、気道は開存したままです。閉塞性SASの場合は気道が狭くなって呼吸がしにくくなるため一生懸命呼吸しようと努力しますが、中枢性SASの場合は呼吸しようという努力がみられません。中枢性SASに陥るメカニズムは様々ですが、心臓の機能が低下した方の場合には約12~49%の割合で中枢型の無呼吸がみられるとされています。

検査としては、簡易型ポリソムノグラフィー検査を実施します。この検査は、携帯型睡眠評価装置を用いて自宅でできるため、検査のために休暇をとったり、日常生活の予定をずらす必要はありません。

写真は、当院で使用している携帯型睡眠評価装置(パルスリープLS-140)です。検査をされる方が、自宅で寝ているときに腕または腹部に装着します。

腕または腹部に装着した睡眠評価装置を使い、気流やいびき音から気道の狭窄や呼吸状態を調べ、酸素飽和度も確認し、SASの可能性を調べます。

検査の流れは以下のとおりです。

簡易型ポリソムノグラフィー検査は原則として保険適用で、3割負担の場合の自己負担額は2,700円です。ただし、簡易検査を半年以内に他院で実施されている場合は保険適用になりません。

治療としては、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の場合、まずは生活習慣の改善を促します。ダイエットや飲酒の制限、睡眠薬を使用している場合は減薬や中止を検討します。軽・中等症の場合はマウスピースなどの口腔内装置を用いて治療を行う場合があり、かかりつけの歯科医院で対応していただきます。

簡易型ポリソムノグラフィー検査の結果で睡眠1時間あたりに呼吸が10秒以上止まる「無呼吸」と呼吸が浅くなる「低呼吸」の合計回数が40回/1時間を超えている場合は、持続的陽圧呼吸療法「Continuous Positive Airway Pressure」の頭文字をとって、「CPAP(シーパップ)療法」と呼ばれる治療の適応です。

成人でSASと診断された場合、治療の第1選択肢はCPAP療法で、1998年から保険診療になっています。

下の写真は、CPAPの仕組みを図で示したものです。CPAP療法の原理は、寝ている間の無呼吸を防ぐために気道に空気を送り続けて気道を開存させておくというものです。

下の写真は、患者さんが寝ているときのCPAP療法のイメージ図です。CPAPは、本体の装置からエアチューブを伝い、鼻に装着したマスクから気道へと空気が送り込まれます。

下の写真は、当院のCPAP装置の本体部分です。

睡眠中、吸う息も吐く息も常に同じ圧力がかかるよう設定されており、もっともシンプルで歴史のある治療法です。適切な圧力設定さえ行えば上気道の閉塞を効果的に防げるため、閉塞性睡眠時無呼吸の第一選択として広く用いられています。

下の写真は、当院のCPAP本体から送る空気を、患者さんの気道に届けるために患者さんに装着してもらうマスクです。

フルフェイスマスクは、鼻と口の両方をまとめて覆う大きめのマスクです。鼻呼吸・口呼吸いずれにも対応できます。睡眠中に無意識に口が開いてしまう口呼吸の習慣がある方でも、フルフェイスなら空気が漏れずに治療を続けられます。

中枢性睡眠時無呼吸症候群の場合、心機能低下などがあればまずその治療を優先します。それでも無呼吸が残る場合は酸素投与やCPAPを行います。

CPAP治療の費用は健康保険適応となっており、自己負担3割の方で1ヶ月約4,400円程度かかります。

当院では、CPAP治療の導入および他院治療の継続が可能ですので、気軽にご相談ください。

CPAP治療を公表している芸能人として、福山雅治、芋洗坂係長、ジャングルポケットの斎藤慎二、おぎやはぎの矢作兼、安田大サーカスのクロちゃん、極楽とんぼの山本圭一、太田光・光代夫妻、チェリー吉武、しゅんしゅんクリニックPなどが挙げられます。

ラジオやSNSなどで、睡眠時無呼吸症候群の認知度を上げようと努力している芸能人が多く、視聴者に身近な病気として知ってもらいたいという熱意が伝わってきます。