一般内科

一般内科

など

一般に風邪の咳であれば、3週間も経てば必ずよくなります。それが、3週間経っても咳が一向に治まらず、回復の兆しもない場合は、風邪ではない病気の可能性があります。

3週間以上続く咳の疾患の内訳は、咳喘息が約4割、喘息が約3割で、両者を合わせると7割強を占めることになります。続いてアレルギー体質の人に起こる咳のアトピー咳嗽、COPD(シーオーピーディー)、かぜの後に咳だけが残る感染後咳嗽が比較的多く見られます。その他にも、非結核性抗酸菌症や結核、がんなど、様々な病気が潜んでいる可能性があるため、長引く咳は放置しないようにしましょう。

咳喘息とは、1カ月以上続く空咳を主な症状とし、喘鳴や呼吸困難は起きません。気管支喘息よりも症状は比較的軽いですが、激しい咳込みが起きることがあります。喘息の前段階と考えられ、放置していると3〜4割はぜんそくに移行していきます。咳が長引いている場合は、まずは咳喘息を疑い、本格的な喘息への移行を防ぐことが大切です。

治療としては、気道の過敏な状態が続いているため、通常の風邪薬は効きません。風邪と異なり、気管支拡張薬が効果を示します。この他,気管支喘息と同じく気道の炎症をおさえるために吸入ステロイド薬を使います。タバコ環境(自分あるいは同居の方など)にある人は禁煙が必要になります。

写真は、当院の気管支拡張薬です。左はステロイド成分が入った毎日1回の吸入器(レルベア)、右は毎日1回の吸入器を使っても症状が改善しない場合に使用する咳がひどい時だけの吸入器(メプチン)です。

アレルギーが原因で起こる咳が数週間以上も長引く状態で、喘息とは異なり、気管支拡張薬が効きにくいのが特徴です。

治療としては、抗アレルギー薬を使用します。

写真は、当院のアトピー咳嗽に対する飲み薬です。左3剤は抗ヒスタミン薬(ロラタジン、フェキソフェナジン、ルパフィン)、1番右は抗ヒスタミン薬とステロイドの合剤(セレスタミン)です。

抗ヒスタミン薬については、ロラタジンよりもフェキソフェナジン、フェキソフェナジンよりもルパフィンの方が治療効果があります。

一方で、ロラタジンよりもフェキソフェナジン、フェキソフェナジンよりもルパフィンの方が副作用である眠気が強くなるため、患者さんの症状や御希望に応じて選択します。

気管支喘息では、気道に慢性的な炎症が起こり、気道が狭くなることで、喘鳴、咳、呼吸困難などの症状が現れます。アレルギーや感染症、運動、大気汚染などが誘因となります。

喘息には、「発作が起こらないように毎日行う治療」と「発作が起きた時に行う治療」の2つがあります。喘息では、気管支や肺の炎症により気道が狭くなっているため、症状が起こらないようにするには、慢性の気道の炎症をおさえることが重要です。基本の治療薬は、「吸入ステロイド薬」で、炎症をおさえる効果が高いです。最近は、この吸入ステロイド薬と、気道を広げ呼吸を楽にする長時間作用性β2刺激薬が一緒に吸入できる配合剤を使用します。

また、吸入ステロイド薬の配合剤などによる治療を毎日行うと同時に、症状のひき金となる刺激やアレルゲンを避けることも大切です。体調や室内の環境を整え、禁煙や十分な睡眠など生活習慣の改善や風邪をひかないよう心がけましょう。

治療として用いる長期管理薬(吸入ステロイド薬の配合剤)は、喘息症状がない状態でも継続して使用することが重要です。症状が落ち着いたからといって自己判断で中断すると、再発のリスクが高まります。

一方で、喘息発作が起きた時は、それをしずめることが最優先なので、狭くなった気道をすみやかに広げる短時間作用性吸入β2刺激薬などの発作を抑える薬を使います。

写真は、当院の気管支を広げる作用を持つ吸入薬と飲み薬です。1番左は長時間作用性β2刺激薬と吸入ステロイド薬の配合剤(レルベア)、左から2番目は短時間作用性吸入β2刺激薬(メプチン)、右から2番目はロイコトリエン受容体拮抗薬(モンテルカスト)、1番右はテオフィリン製剤(テオロング)です。

レルベアは、毎日1回吸入する長期管理薬です。メプチンは、レルベアを使っても症状が改善しない場合に使用する発作止めの吸入薬です。モンテルカストは、アレルギー反応などに関わる体内物質ロイコトリエンの働きを抑えることで、気管支を広げ喘息による咳の発作を予防する飲み薬です。テオロングは、気管支の拡張や呼吸中枢の刺激作用などにより咳や息苦しさなどを改善する飲み薬です。

体内の鉄分が不足し、赤血球中のヘモグロビンが十分に作られなくなることで起こる貧血です。全身への酸素供給が不足するため、疲れやすい、めまい、動悸、息切れなどの症状が現れます。

治療としては、鉄剤のお薬を飲むことまたは鉄剤の静脈注射があります。

写真は、当院の鉄剤の飲み薬と注射薬です。左側のシートが飲み薬、右側のアンプルが注射薬です。

鉄剤の飲み薬は、吐き気の副作用があり、胃薬も同時に処方します。しかし、胃薬と一緒に飲んだとしても、吐き気のために鉄剤を飲みにくい患者さんが一定数いらっしゃいます。

当院では、鉄剤の飲み薬が飲めない患者さん向けに鉄剤の静脈注射を実施しています。2週間または4週間毎に注射を実施し、血液の濃さと貯蔵鉄の量を適宜測定しながら、注射の量を調整しています。

腎臓の機能低下によって起こる貧血です。腎臓は、赤血球の生成を促すホルモンであるエリスロポエチンを分泌していますが、腎臓の機能が低下すると、このエリスロポエチンの分泌が減少し、赤血球が十分に作られなくなるために貧血が起こります。

治療としては、体内のエリスロポエチン産生を促すお薬を飲むことまたはエリスロポエチン製剤の皮下注があります。

この写真は、当院の腎症貧血に対する注射と飲み薬の一覧です。左側は注射薬、右側は飲み薬です。

腎機能障害や貧血の程度によって、注射または飲み薬を選択しています。飲み薬が効く方は基本的に飲み薬を処方しますが、腎機能障害の程度が強いと、飲み薬では目標とする血液の濃さに達しないことがあります。その場合は、一番薄い30 μgの濃さから、2週間毎に当院で注射を実施し、血液の濃さなどを適宜測定しながら、注射の濃さを調整します。

甲状腺ホルモンは、全身の臓器に作用して代謝を司るなど大切な働きを持つホルモンです。バセドウ病は、この甲状腺ホルモンを過剰に産生する病気(甲状腺機能亢進症)の代表的な病気で、特に20~30代の女性に多く見られます。

バセドウ病は自己免疫疾患のひとつです。自己免疫疾患とは、細菌やウィルスなどから体を守るための免疫が、自分の臓器・細胞を標的にしてしまうことで起きる病気の総称です。下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(thyroid stimulating hormone:TSH)が甲状腺ろ胞細胞のTSH受容体を刺激することによって甲状腺ホルモンは分泌されています。バセドウ病は、このTSH受容体に対する抗体が体内で作られてTSH受容体を刺激し続け、甲状腺ホルモンが過剰に産生・分泌されることで起こる病気です。

バセドウ病の症状としては、代謝をつかさどる甲状腺ホルモンや、交感神経系のカテコールアミンが過剰になるため、典型的には、動悸、体重減少、指の震え、暑がり、汗かきなどが出現します。その他、疲れやすい、軟便・下痢、筋力低下、精神的なイライラや落ち着きのなさが生じることもあります。女性では生理が止まることがあります。甲状腺は全体的に大きく腫れてきます(甲状腺はのどぼとけのすぐ下にあります)。目がとび出たり目が完全に閉じないなど眼の症状が出ることもあります。

バセドウ病の薬物療法は、最も簡便で外来で治療が始められるため、多くの場合に抗甲状腺薬が第1選択となります。永続的な甲状腺機能低下症になることは滅多にありません。欠点として、副作用が出現しうること、治療効果に個人差が大きく、一旦寛解(症状が一時的にでても消えたり、安定して薬を中止できること)しても再発率が高いことなどが挙げられます。

写真は、当院の抗甲状腺薬(メルカゾール)です。

メルカゾールの副作用としては、無顆粒球症が重要です。無顆粒球症になると、細菌等に感染しやすくなり、肺炎や敗血症などの重症感染症を起こし、生命の危険に曝される場合があるためです。無顆粒球症とは、血液中の白血球の成分のうち顆粒球(特に好中球)が減少し、ほとんどなくなる病気です。初期症状として、かぜや扁桃腺炎のときと同様な発熱や喉の痛み、全身のけん怠感(だるさ)などがあります。

無顆粒球症はメルカゾールを飲み始めて2ヶ月間に多く発症することが知られています。そのため、飲み始めの2ヶ月間は原則として2週ごとに血液検査を行いますので必ず受診が必要です。2ヶ月を過ぎても定期的に血液検査を行い、副作用の有無について確認を行います。無顆粒球症以外の副作用は、肝機能障害、かゆみ・皮疹、関節痛などがあります。

甲状腺ホルモンは、心臓や肝臓、腎臓、脳など全身の臓器に作用して代謝を盛んにするなど、大切な作用を持つホルモンです。橋本病(慢性甲状腺炎)は、この甲状腺ホルモンが少なくなる病気(甲状腺機能低下症)の代表的な疾患です。特に30~40代の女性に発症することが多い病気です。

橋本病(慢性甲状腺炎)は自己免疫疾患の一つです。自己免疫疾患とは、細菌やウィルスなどから体を守るための免疫が、自分の臓器・細胞を標的にしてしまうことで起きる病気の総称です。橋本病では、免疫の異常によって甲状腺に慢性的に炎症が生じていることから、慢性甲状腺炎とも呼ばれます。この慢性炎症によって甲状腺組織が少しずつ壊され、甲状腺ホルモンが作られにくくなると、甲状腺機能低下症が生じます。

橋本病の症状としては、甲状腺が腫れてきて、首の圧迫感や違和感が生じることがあります。甲状腺機能低下症になると、全身の代謝が低下することによって、無気力、疲れやすさ、全身のむくみ、寒がり、体重増加、便秘、かすれ声などが生じます。女性では月経過多になることがあります。うつ病や認知症と間違われることもあります。血液検査では、コレステロール高値や肝機能異常を認めることがあります。

橋本病で甲状腺機能低下を伴う場合、甲状腺刺激ホルモン(TSH)が10µU/ml以上や、高コレステロール血症を伴う場合などでは、合成T4製剤の内服します

写真は、当院の甲状腺ホルモン剤(チラージン)です。

チラーヂンの副作用の中で起こりやすいのは動悸や手の震えです。これはチラーヂンの服用によって補充した結果、甲状腺ホルモンの作用が強く出てしまうことによって起こります。また、狭心症という重大な副作用も報告されています。その他の副作用としては、肝機能が悪くなることがあります。

2017年10月に発行された『慢性便秘症診療ガイドライン2017』(日本消化器病学会関連研究会、慢性便秘の診断・治療研究会編)は、便秘を「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義しています。また、便秘は疾患名や症状名ではなく、排便回数や排便量が少なく糞便が大腸内にたまった状態、直腸内にある糞便を快適に排出できない状態を指す名称であり、便秘症は便秘による症状が現れて検査や治療が必要になる状態と説明しています。便秘を放置すると、痔、大腸がん、腸閉塞などの合併症を引き起こす可能性があります。

便秘とともに、次の症状がある方は、大腸がんなどの重大な疾患が潜んでいる可能性があります。

当院では、上記の症状も認めた場合、重大な疾患が潜んでいるか調べるため、次の検査を行います。

重大な病気が潜んでいる可能性が高い場合は、高次病院への紹介を検討します。可能性が低い場合は、保存的治療」を行います。まずは普段の生活を見直すことで、具体的には、食物繊維(野菜や海藻)の摂取、水分補給、適度な運動、規則正しい排便習慣(毎朝のトイレ)、乳酸菌などのプロバイオティクス(体によい影響を及ぼす微生物や、それらを含む食品のこと)の摂取などが挙げられます。

生活習慣の改善でも便秘が改善しない場合、飲み薬を処方します。市販薬でも便秘薬は手に入りますが、刺激性下剤という種類が多く、連用することにより薬剤の耐性が出てきてしまうことにより効果が減弱し、十分な効果が得られなくなるケースも少なくないため、患者さんそれぞれに適した治療を選択し直すことが必要です。

マグネシウムは、水を引き付ける性質を有しています。これにより便が水分を多く含むようになり、柔らかくなります。その作用機序から、水分が少なく、便が固くなっているタイプに特に効果的です。

腸は筋肉で出来ており、規則的な収縮運動をすることで、食べ物や便を肛門側に運んでいます。こうした腸の動きのことを「蠕動(ぜんどう)運動と呼びます。センノシドは、この蠕動運動を活発にします 。

腸管内の水分分泌には、クロライドイオンが関与しています。アミティーザは、小腸上皮にあるクロライドチャネルというクロライドイオンの出入りを調節するものを選択的に活性化することで、腸管内への水分分泌を促進し、便を柔らかくして、腸管内輸送を高めることで排便を促す薬です。

写真は、当院の下剤です。左は酸化マグネシウム、真ん中はアミティーザ、右はセンノシドです。

下剤のため、共通して薬が効きすぎることによる下痢があります。

センノシドには、腹痛もあります。腸の蠕動運動が激しすぎると、それにともないお腹が痛くなるためです。薬の用量が多いなど、効きすぎが原因です。

アミティーザには、吐き気もあります。空腹時に飲むと、吐き気の副作用が出現しやすいため、食後に飲むことが勧められています。

体内の水分が異常に増加し、皮下組織に溜まった状態をを指します。一般的には「むくみ」と呼ばれ、手足や顔などが腫れぼったく感じられます。

動脈から身体の各組織中ににじみ出た水分は、役目を終えた後、通常は静脈やリンパ管に戻ります。しかし、何らかの原因で静脈やリンパ管に回収されにくくなると、たまった水分に皮膚が押されて膨らんだような状態になり、むくみが起こります。

むくみが起こりやすい身体の部位としては、まぶた、顔面、腕や手指、下肢(下腿や足部)などがあります。また身体の表面からは見えませんが、喉頭(のど)にむくみが生じることもあります。

日常生活上の軽度のむくみは、年齢や性別を問わずしばしばみられる症状ですが、筋肉量や運動機会の少ない女性や高齢者、月経中、冷え性、食塩を多く摂る食習慣のある人、アルコール摂取後などで特に起こりやすい傾向があります。

むくみは大きく「全身性」(むくみが全身にみられる)と「局所性」(身体の限られた場所にみられる)に分けられ、それぞれに原因となる病気があります。原因となっている病気の治療を行うことで、むくみの症状が改善していくことも少なくありません。また、薬剤(消炎鎮痛薬や一部の降圧剤など)の影響でむくみが起こることもあります。

原因となっている病気の治療をします。

1)心不全:心機能の低下に伴う体循環のうっ滞により、四肢末梢を中心にむくみが現れます。むくみ以外に、呼吸困難、血圧低下または上昇、頻脈、呼吸困難が出現します。利尿剤で治療します。

写真は、当院の利尿剤です。左と真ん中はフロセミド、右はスピロノラクトンです。

フロセミドはループ利尿薬と呼ばれ、ヘンレループに作用して水分とナトリウムを排出しますが、同時にカリウムも失われやすいのが特徴です。そのため、フロセミドの副作用として、低カリウム血症があります。また、即効性が必要な場合はフロセミドが使用されます。

スピロノラクトンはカリウム保持性利尿薬と呼ばれ、遠位尿細管に作用しアルドステロンをブロックします。そして、ナトリウムを排出してカリウムの排泄を抑制されるのが特徴です。そのため、フロセミドの副作用として、高カリウム血症があります。

2)腎不全:腎機能の低下に伴う体液過剰により、全身性のむくみが現れます。むくみ以外に、貧血、高血圧、体重増加、尿量の低下が出現します。塩分やたんぱく質の制限が必要となり、糖尿病・高血圧症などの原因になっている病気の治療もします。

3)肝硬変:肝臓の機能低下により、血中のアルブミンが低下し、腹水により腹部膨満になることもあります。むくみ以外に、黄疸、体重増加、低アルブミン血症が出現します。節酒など原因になっている肝臓の病気の治療を行います。

4)ネフローゼ症候群:尿中にアルブミンを含むタンパクが失われることにより、むくみが強くなる状態です。むくみ以外に、たんぱく尿、高コレステロール血症、体重増加、低アルブミン血症が出現します。当院では、腎臓内科へ紹介しています。

5)甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンの作用不足に伴う代謝低下によりむくみが現れます。むくみ以外に、徐脈、皮膚の乾燥、食欲不振、体重増加、疲れやすい、寒がり、前頸部の腫れが出現します。甲状腺ホルモン剤の飲み薬で治療します。

6)薬剤性浮腫:薬の中にはその副作用でむくみが生じるものがあります。代表的なものは副腎皮質ステロイド、非ステロイド抗炎症剤、カルシウム拮抗剤(高血圧の薬)、ピオグリタゾン(糖尿病の薬)などです。治療としては、原因として疑われる薬剤を変更または中止します。

7)低栄養:食事が十分にとれない場合、または腸や腎臓からタンパクがもれてしまう病気では血中のアルブミン値が低下します。すると膠質浸透圧が下がり血管の外に水分が漏れやすくなります。治療としては、栄養管理を行います。

1)下肢静脈瘤:足の静脈がこぶのように膨らむ病気で、静脈の弁の働きが壊れて血液が逆流することが原因です。足がだるいとか重い、つりやすいなどの症状があります。当院では血管外科へ紹介します。

2)深部静脈血栓症:足の静脈が血栓でつまってしまう病気です。片方の足全体が急に赤く腫れます。病気やけがで寝ている時や長時間乗り物に乗っている時などに起きやすいといわれています。血栓が足の静脈から飛んで肺の血管につまる肺塞栓症(一般にはエコノミー症候群とよばれています)の原因となる可能性があり、その場合命にかかわることもあります。治療は血液を固まりにくくする薬を使います。

3)蜂窩織炎:細菌が足に入ることにより炎症を起こし腫れた状態です。けがや巻き爪、水虫などから菌が入る場合もあります。赤く腫れ熱を持ち痛みを伴います。治療は抗生物質を使用します。

4)腫瘍:腹部や骨盤内の腫瘍により静脈やリンパの流れが妨げられることにより足が腫れることもあります。通常片方の足が腫れます。当院では、CT検査ができる病院へ紹介します。

不眠症とは、睡眠の問題が1ヶ月以上続き、日中に倦怠感や集中力低下などの不調を引き起こす状態です。不眠症には、寝つきが悪い入眠障害、夜中に何度も目が覚める中途覚醒、朝早く目が覚めてしまう早朝覚醒などの症状があります。

治療としては、入眠障害と中途覚醒、それぞれまたは両方に効くお薬を処方します。睡眠薬の種類としては、①ベンゾジアゼピン受容体作動薬、②オレキシン受容体拮抗薬などがあります。

脳内の神経伝達に関わるベンゾジアゼピン(BZD)受容体は、GABAの受容体(抑制性の神経伝達物質として働く)と複合体を形成していて、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、このBZD受容体に作用することでBZD受容体を刺激し、主にGABAの神経伝達を亢進することで催眠・鎮静作用をあらわします。

ベンゾジアゼピン睡眠薬は、効果が持続する時間の短い順に、超短時間型(2〜4時間)、短時間型(6〜10時間)、中間型(20〜24時間)などに分類されます。これらの作用時間による違いから、超短時間型と短時間型は、入眠障害の改善効果があります。一方で、中時間型は、中途覚醒の改善作用があります。

脳の覚醒を促進する神経伝達物質オレキシンの受容体を阻害することで、脳を睡眠状態へ移行させ睡眠障害(不眠症)を改善する薬です。この作用機序から、入眠障害にも中途覚醒にも改善効果があります。

写真は、当院の睡眠薬です。左6剤はベンゾジアゼピン系受容体作動薬で、左から1番目と2番目は超短時間型(トリアゾラム、マイスリー)、左から3番目と4番目は短時間型(ブロチゾラム、エバミール)、左から5番目と6番目は中時間型(フルニトラゼパム、ニトラゼパム)です。1番右はオレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ)です。

膀胱炎は大腸菌などの細菌が尿道口から侵入し、膀胱の表面の粘膜に感染することが原因で起こる感染症です。感染すると、何度もトイレに行きたくなったり、おしっこをする時に痛みが起こったり、尿が濁ったりする症状がでます。

ほとんどは細菌感染で起こる急性の膀胱炎で、3人に1人は一生のうちに一度はかかるという報告もあるほど身近な疾患です。体の構造の違いから女性がかかりやすいことも特徴です。

膀胱炎にはいくつか種類があります。最も多いのが、膀胱や尿道にもともと病気がない人の膀胱に細菌が入り、炎症を起こす「急性単純性膀胱炎」です。

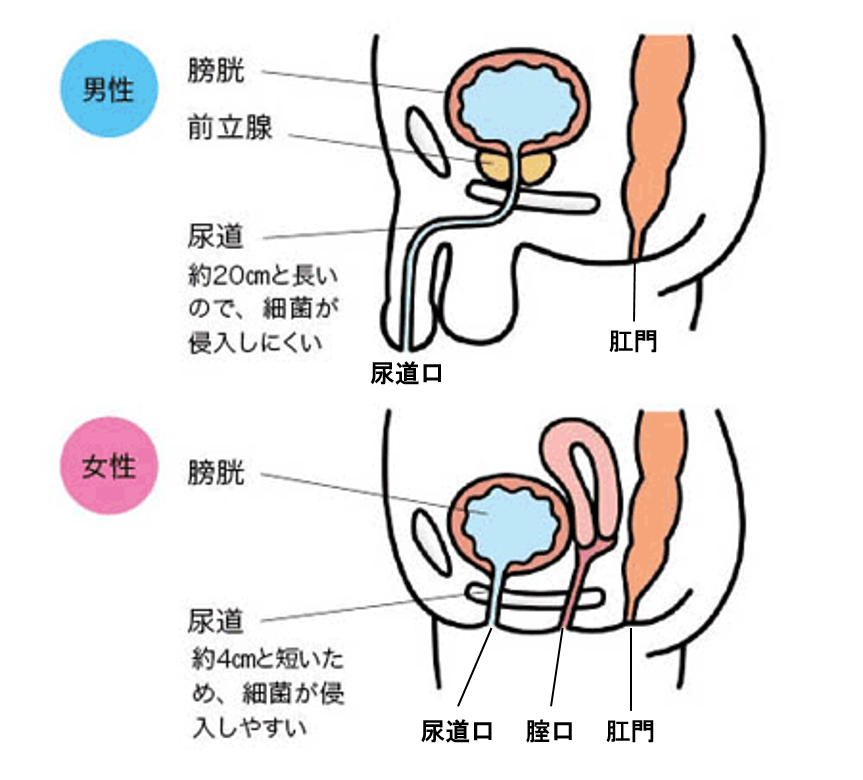

原因となる細菌は大腸菌が最も多く、排便などで体外に出た後に、何らかの原因で肛門から尿道へ侵入して感染します。急性単純性膀胱炎は女性がかかりやすい疾患ですが、その理由には、以下のような体の構造が関係しています。

膀胱炎のきっかけは、生活の中にいくつも潜んでいます。特に以下のような場合に膀胱炎にかかりやすくなります。 ・性交渉:急性単純性膀胱炎は、20~40代の女性が性交渉でかかることが多いのが特徴。尿道口と腟が近くにあるため、性交渉によって細菌が尿道に入りやすく、炎症を起こしやすい。

膀胱炎では炎症によって様々な症状が現れます。膀胱炎の代表的な徴候とは、1)頻尿・残尿感 2)排尿痛 3)尿の濁り・血尿 の3つです。

その他にも、尿の中に細菌が繁殖するため、通常より尿のにおいが強くなることもあります。

膀胱炎では発熱することはありませんが、膀胱炎の症状に加えて発熱や悪寒などがある場合は、膀胱の上の腎臓にまで細菌が感染し、腎盂腎炎を引き起こしている可能性があり、注意が必要です。腎盂とは腎臓でできた尿が集まる腎臓内の部屋のこと。病気の連鎖反応を防ぐためにも、膀胱炎の症状が出たらすぐに病院を受診するようにしましょう。

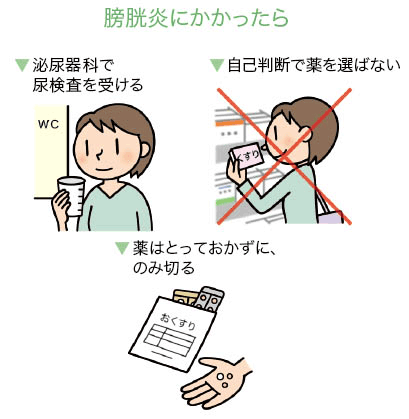

膀胱炎が疑われる症状が現れたら、まずは医院を受診して検査を受けることが大切です。急性単純性膀胱炎と診断されると、膀胱を無菌状態にする抗菌剤が処方されます。これを飲むと、症状は3~5日ほどで和らぎます。

写真は、当院の抗菌剤です。副作用として、下痢があるため、必要に応じて整腸剤を処方します。

様々な原因によって脳の機能が低下し、記憶・思考・判断などの認知機能が損なわれることで、日常生活や社会生活に支障をきたす病気です。単なる物忘れとは異なり脳の病気によるものです。

認知症とよく似た状態(うつ、せん妄)や、認知症の状態を引き起こす体の病気も様々あるため(甲状腺機能低下症など)、早期に適切な診断を受けることが大切です。

認知症の予防については、イギリス医学誌ランセットの専門家委員会が2024年夏に公表した報告書が注目されています。難聴や喫煙、社会的孤立など14項目のリスク要因を取り除くことで、45%の人は認知症を予防、または進行を遅らせる可能性があると報告されました。

写真は、2025年9月21日の朝日新聞朝刊25面に掲載された、認知症のリスク要因14項目とその要因によって生じる認知症の割合についてまとめた表です。

当院は、糖尿病専門医および総合内科専門医の院長が糖尿病・高血圧・脂質異常症(高LDLコレステロール)などの生活習慣病の治療に注力しているため、お困りの方は相談いただければ幸いです。

また、帯状疱疹ワクチンにも、認知症の発症予防効果も報告されています。2024年7月にNature Medicineで発表された米国の研究では、ゾスタバックス(米国で2020年に販売が中止された生ワクチン)接種者と、シングリックス(日本で定期接種されている不活化ワクチン)接種者で、いずれも65歳以上、それぞれ約10万人を対象に、6年以内に認知症と診断された割合を比較しました。その結果は、

というもので、これはシングリックスに含まれるAS-01というアジュバントの免疫活性が、ウイルスの神経炎症を抑制することで、脳を保護する効果があるためと考えられています。

当院では、50歳以上の方を対象に、生ワクチンでも不活化ワクチンでも帯状疱疹ワクチンを接種可能です。予約なしで当日に接種できますので、御希望の方は相談いただければ幸いです。

長い年月をかけて脳内にたまったアミロイドβ等の異常なたんぱく質により神経細胞が破壊され、脳に萎縮が起こるアルツハイマー病が原因となり発症する認知症です。初期では、昔のことはよく覚えていますが、最近のことは忘れてしまいます。徐々に進行し、やがて時間や場所の感覚がなくなっていったり、状況に応じた判断が困難になったりします。

脳梗塞や脳出血によって一部の神経細胞に十分な栄養や酸素がいき渡らなくなる脳血管障害が原因となり発症する認知症です。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が主な危険因子です。脳血管障害が起こるたびに段階的に進行します。また、障害を受けた部位によって症状が異なります。

「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質が脳内を中心に蓄積しながら、神経細胞が破壊されるレビー小体病が原因となり発症する認知症です。現実には見えないものが見える幻視や、手足が震えたり筋肉が固くなったりといった症状が現れます。歩幅が小刻みになり、転びやすくなります。

脳の前頭葉や側頭葉で、神経細胞が減少して脳が萎縮する前頭側頭葉変性症が原因となって発症する認知症です。感情の抑制がきかなかったり、社会のルールを守れなくなったりなどが起こります。

認知症の治療としては、認知機能の低下を遅らせるお薬や、症状を緩和するお薬を処方します。介護サービスとして、訪問介護、デイサービス、グループホームなどが挙げられます。

介護サービスを受けるには、介護認定を受けるため、主治医意見書の作成が必要になります。主治医意見書は、当院でもかかりつけ患者さんを中心に多数の作成実績があります。

過敏性腸症候群(IBS)とは、特に消化器の疾患がないにも関わらず、腹痛と便秘、または下痢を慢性的に繰り返す病気です。腸管の運動が異常に亢進し、刺激への反応が過敏になることで引き起こされると考えられています。

主な原因は、ストレス、不安、抑うつ、恐怖などの心理的要因や自律神経の失調とされています。社会の複雑化やストレスの増加に伴い、症状に悩む人が増えており、次の4つのタイプに分類されます。

6ヵ月以上前から症状があり、最近3ヵ月間に週1回ほどのペースで腹痛があり、次のうち2つ以上が当てはまる場合、過敏性腸症候群と診断されます。

過敏性腸症候群の治療では、①生活習慣の改善、②食事療法、③薬物療法が挙げられます。

頭の筋肉や首の筋肉が緊張し、血行が悪くなることで起こる頭痛です。締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが特徴で、頭全体や後頭部、首筋に現れることが多いです。痛みの強さは軽度から中等度で、吐き気や光・音過敏を伴うことは少ないです。

原因として、精神的なストレスや身体的なストレスが、筋肉の緊張を引き起こすと考えられています。また、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用による姿勢の悪さ(ストレートネック)も、首や肩の筋肉の緊張を招き、緊張型頭痛の原因となります。睡眠不足・運動不足・不規則な生活なども、緊張型頭痛を引き起こす可能性があります。

治療としては、ストレッチ・適度な運動・十分な睡眠、ストレス解消などの生活習慣の改善に取り組み、改善がなければ鎮痛薬や筋弛緩薬などのお薬を処方します。